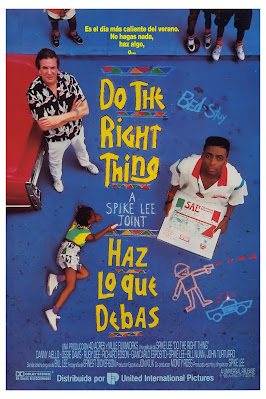

Hay películas que se ven y se olvidan. Otras, en cambio, se incrustan como astillas en la memoria colectiva, incómodas, punzantes, imposibles de ignorar. HAZ LO QUE DEBAS (1989), de Spike Lee, pertenece con honores al segundo grupo: no por perfecta, sino por necesaria. Es una obra que no solo se atreve a mirar de frente las tensiones raciales de Estados Unidos, sino que las empuja hasta el punto de ebullición, como si la pantalla misma fuera un asfalto ardiente al mediodía. Brooklyn. Verano. Calor demencial. Pero no solo el meteorológico: hay un bochorno moral que lo impregna todo. En el barrio de Bedford-Stuyvesant, los roces entre comunidades laten como una bomba de relojería. Spike Lee, con la precisión de un orfebre y el descaro de un grafitero, construye un fresco coral donde la comedia y la tragedia bailan pegadas, como dos amantes que saben que su romance acabará mal.

La trama, un mosaico de caracteres y tensiones, orbita en torno a Mookie (Spike Lee), un repartidor de pizzas empleado por Sal (Danny Aiello), cuya pizzería italoamericana es un baluarte cultural en un vecindario predominantemente afroamericano. A lo largo de un día abrasador, Lee presenta un elenco coral: Buggin Out (Giancarlo Esposito), un agitador que exige rostros negros en el “muro de la fama” de Sal; Radio Raheem (Bill Nunn), cuya presencia imponente y su radiocasete tronante encarnan la resistencia cultural; y figuras como Da Mayor (Ossie Davis) y Mister Señor Love Daddy (Samuel L. Jackson), que aportan gravitas y jocosidad.

Y es que HAZ LO QUE DEBAS es, en el fondo, una sinfonía de antítesis: Sal, orgulloso pero paternalista, frente a Buggin Out, activista improvisado que exige respeto y representación. Radio Raheem, un coloso silencioso con un radiocasete como escudo y espada, frente a una policía blanca que aparece solo para imponer fuerza, nunca justicia. Incluso Mookie, figura central, encarna la contradicción del hombre común: demasiado consciente para ser neutral, demasiado impotente para ser héroe. La ironía —sutil pero devastadora— recorre todo el film como una corriente eléctrica. Por ejemplo: Sal insiste en que ama a sus clientes negros, pero se niega a poner una foto de alguien negro en su muro de la fama. Un gesto mínimo, sí, pero también el síntoma de un virus más profundo: el de una inclusión condicional, siempre bajo los términos del otro.

Estéticamente, la película es un despliegue de estilo que bordea lo alucinógeno. Ernest Dickerson filma el calor como si fuera un personaje más: los colores saturados, los planos torcidos, los primeros planos sudorosos, todo transmite una sensación de encierro, de presión atmosférica que anticipa el estallido. La música de Public Enemy —Fight the Power— es más que una banda sonora: es una proclama. La escena cimera, un paroxismo de intensidad narrativa, es el disturbio final en la pizzería. El climax de la historia, es un microcosmos del film: catártico, trágico y ambiguo. La cámara de Lee captura cada alarido, cada chispa, mientras las actuaciones de Aiello, Esposito y Nunn destilan una intensidad que quema. ¿Es este acto un grito de justicia o una capitulación al caos? Lee, con consumada maestría, deja el veredicto al espectador, invitándonos a meditar sobre las consecuencias de la ira en un mundo fracturado.

El reparto es un firmamento de talentos. Danny Aiello, nominado al Oscar, imbuye a Sal con una humanidad compleja, un hombre atrapado entre su orgullo cultural y su arraigo al barrio. Esposito y Nunn destilan una furia contenida que electriza, mientras que Rosie Pérez, en su debut como Tina, irradia una vitalidad cruda. Lee, como Mookie, encarna la ambivalencia moral del relato. Por supuesto, no todo es impecable. Algunos personajes femeninos están subutilizados, como Jade, la hermana de Mookie, que parece existir solo para calmar a los hombres. Y el epílogo, que yuxtapone las citas de Martin Luther King y Malcolm X, puede sentirse un poco didáctico. Pero incluso esas grietas le suman textura, como las imperfecciones en una cerámica hecha a mano.

En definitiva y resumiendo: Lo más perturbador —y aquí está la herida que no cierra— es que HAZ LO QUE DEBAS no ha envejecido: ha madurado como una herida abierta. Su retrato de las tensiones raciales, desde los microagravios hasta la violencia sistémica, es profético, evocando tragedias modernas como las de George Floyd o Breonna Taylor. Para los devotos del cine con sustancia, HAZ LO QUE DEBAS es un banquete: hilarante, devastador y profundamente humano. Sus pequeñas imperfecciones—algunos caracteres esquemáticos, un epílogo que coquetea con lo conciliador—no menoscaban su esplendor. Es una obra que no solo se contempla, sino que se vive, un desafío a confrontar las grietas de nuestro orbe con valentía y lucidez. Porque, al final, HAZ LO QUE DEBAS no responde la pregunta del título. La lanza como un desafío. ¿Qué significa “hacer lo correcto” en un mundo donde la justicia no es ciega, sino miope y selectiva? La película no sermonea, pero tampoco consuela. Es una obra que arde, no por su temperatura, sino por su urgencia.